Борьба с сирийским филиалом «Аль-Каиды»: контртеррористическая стратегия

Авторы материала не оправдывают терроризм и выступают за все виды борьбы с ним, однако контртеррористическая стратегия не допускает упрощений и требует всеобъемлющих методов. Особенно это относится к сирийскому конфликту, где радикальные силы стали частью повстанческого движения, чем в политических и военных целях пользуются в Дамаске, объявляя всю вооруженную оппозицию «террористами». В конце декабря Россия опубликовала на сайте военного ведомства список умеренных групп и запустила переговорный процесс в Астане, тем самым сделала верный шаг в сторону урегулирования сирийского конфликта.

Авторы материала не оправдывают терроризм и выступают за все виды борьбы с ним, однако контртеррористическая стратегия не допускает упрощений и требует всеобъемлющих методов. Особенно это относится к сирийскому конфликту, где радикальные силы стали частью повстанческого движения, чем в политических и военных целях пользуются в Дамаске, объявляя всю вооруженную оппозицию «террористами». В конце декабря Россия опубликовала на сайте военного ведомства список умеренных групп и запустила переговорный процесс в Астане, тем самым сделала верный шаг в сторону урегулирования сирийского конфликта.

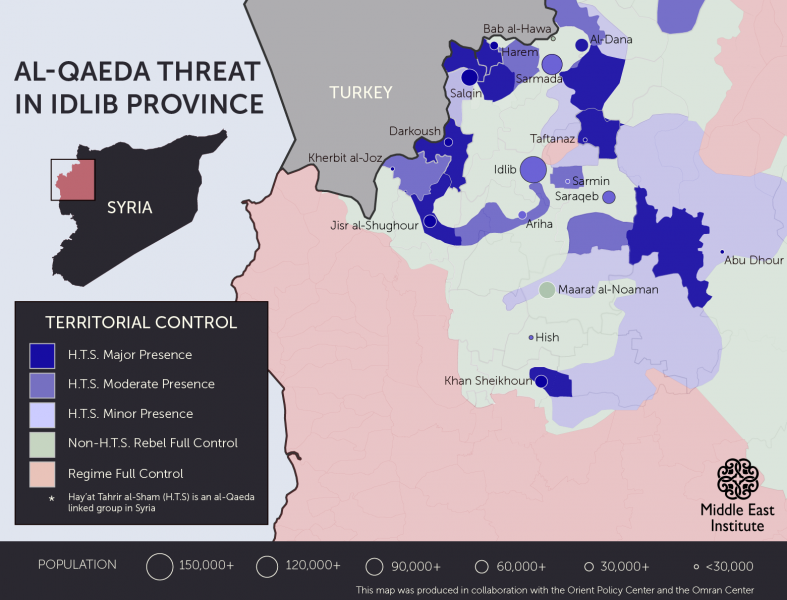

Но тема борьбы с радикальной структуры «Хайат Тахрир аш Шам» (ХТШ), где растворилась «Джебхат ан-Нусра»/ «Джебхат Фатх аш-Шам», до сих пор дискутируема как в Вашингтоне, так и Анкаре. Прямо этот вопрос стоит и перед Москвой, которой формально принадлежит инициатива создания «зон деэскалации». В настоящее время уже не является проблемой размежевание оппозиции, поскольку, как показывает практика, любое более-менее устойчивое перемирие при отсутствии необходимости бороться против общего противника способствует противостоянию умеренных фракций с радикальными структурами. Провинция Идлиб и примыкающие к ней участки Латакии, Алеппо и Хамы – одна из четырех «зон деэскалации», но главное – это территория растущей конкуренции между двумя крупнейшими объединениями – связанного с «Аль-Каидой» ХТШ и «Ахрар аш-Шам», под крылом которого находятся другие группы оппозиции подобного спектра.

Формирование антитеррористической дуги

«Зоны деэскалации» - достаточно вольный термин. Его общий смысл вроде бы ясен, но трактовки могут разниться. Теоретически «зона дескалации» подразумевает снижение интенсивности боевых действий, но не исключает проведение каких-либо операций. Отсюда опасения суннитской оппозиции и ряда внешних игроков, что инициатива Москвы – всего лишь уловка, играющая на руку Дамаску, которая позволит «одомашнить» и ослабить повстанцев, чем в среднесрочной перспективе может воспользоваться режим Асада и заинтересованный в его сохранении Иран - для их полного подавления. Однако такой сценарий – самый негативный. Наступление проправительственных войск на Идлиб, очевидно, сплотит все повстанческие группировки перед общей угрозой и приведет к новым коалициям радикальной и умеренной оппозиции, то есть к еще большему укоренению «Аль-Каиды» в Сирии, вызовет новый гуманитарный кризис и волну беженцев. Численность населения провинции как минимум 1 млн человек, провинциальный совет Идлиба дает цифру в 2-2,2 млн человек. Естественно, в такой операции большие потери понесут и наступающие, поэтому Дамаск и Иран постарались бы втянуть в нее Россию.

Представляется, что Москве важно сохранять здесь баланс: с одной стороны, укреплять свои позиции в Сирии, с другой – не ассоциироваться полностью с режимом Асада и шиитским Ираном. Это можно сделать только поиском альтернативных решений для урегулирования сирийского кризиса и, несмотря ни на что, продолжением диалога с США, Израилем и монархиями Персидского залива. Который, кстати, нужен не только для Сирии, но и для решения других проблем, с которыми сталкивается Россия.

Но борьба с «Аль-Каидой» - дело не только умеренной оппозиции, которая на поле боя часто проигрывает более опытным и хорошо подготовленным боевикам. Хотя, конечно радикализация оппозиции с начала сирийского восстания играла и продолжает играть на руку режиму Асада и Ирану (откровенно говоря, они также приложили к этому процессу много усилий, например, выпустив из тюрем джихадистов для дискредитации революционного движения), что до сих позволяет называть любые группы оппозиции «террористами», в том числе состоящие только из сирийцев и бывших военнослужащих САА.

Сценарий российско-турецких действий в Идлибе, по всей видимости, не снят с повестки дня, но он, так или иначе, сопряжен с курдским вопросом – «изъятием» у SDF арабских поселений в районе Тель-Рифата, что напрямую связано с операцией по взятию Ракки. По той информации, которая есть, этот сценарий всерьез прорабатывался Москвой и Анкарой. Он допускает соединение через Тель-Рифат анклавов оппозиции в Идлибе и на севере Алеппо (зона проведения турецкой операции «Щит Евфрата»), введение турецких сил со стороны границы с Идлибом – в деревню Атма (Atma) до города Дарат Изза (Darat Izza) и развертывание миротворческого контингента на горе Шейх Баракат (Sheikh Barakat Mountain) в западном Алеппо для контроля «коридора». Тем самым может быть сформирован плацдарм (в виде дуги) для проведения рейдов против ХТШ. Подобный сценарий позволил бы помочь оппозиции в борьбе с радикальными и террористическими формированиями ХТШ, которые при активизации борьбы с ними будут стараться сорвать общий режим прекращения огня, хотя стратегически заинтересованы в сирийской «тихой гавани», наподобие пакистанской. Но!

Как ни странно, «Аль-Каида» также заинтересована спровоцировать наступление проправительственных войск на Идлиб. Это позволит ей как можно дольше сохранять свои позиции в Сирии, пользуясь при этом поддержкой местного населения.

23 июля пришли сообщения, что ХТШ удалось взять под контроль большую часть центра провинции Идлиб – одноименного города. В данной ситуации внешним игрокам необходимо предпринимать действия по поддержке оппозиции. Понятно, что нынешнее затягивание переговоров играет на руку Дамаску и Ирану, в интересах которых также как можно дольше вести боевые действия и обвинять все группы в «терроризме». Однако это не приведет к стабильности страны и доверию среди суннитского населения.

Опытные джихадисты «Аль-Каиды», опираясь на выработанную стратегию присутствия организации на других «фронтах глобального джихада» умело организовали военное и экономическое присутствие ХТШ в Идлибе, однако из-за отсутствия управленческого опыта они не могут контролировать крупные города провинции. Этот пробел в последнее время они стараются восполнить назначением не иностранцев, а сирийцев в административных органах, находящихся под контролем ХТШ. Под контролем организации также находятся все контрабандные пути на сирийско-турецкой границе от Даркуша (Darkoush) до Гарема (Harem) и военные базы Тафтаназ (Тaftanaz) и Абу Дхур (Abu Dhour). Непонятная ситуация сложилась с ключевым переходом Баб аль-Хава (Bab al-Hawa): 21 июля после боестолкновений ХТШ с «Ахрар аш-Шам» он был формально передан под гражданское управление, однако «Ахрар аш-Шам» там потерял позиции. К слову, и до этого под контролем ХТШ находились КПП, которые позволяли нападать на конвои с гуманитарной и военной помощью для умеренных групп, идущих через переход Баб аль-Хава.

Ослабление ХТШ изнутри

На фоне противоборства ХТШ и «Ахрар аш-Шам» идет процесс выхода групп оппозиции из состава обеих фракций. Группы, несогласные с политикой «Ахрар аш-Шам», его дрейфом в сторону Сирийской свободной армии и формированием единого командования «северо-западной оппозицией» уходят к ХТШ, и наоборот – некоторые «батальоны» выходят из ХТШ для того, чтобы примкнуть к «Ахрар аш-Шам» или даже занять нейтральную позицию. Так, 20 июля о своем выходе объявила фракция «Нуреддин аз-Зенки», путь которой от Свободной сирийской армии до присоединения к ХТШ довольно примечателен.

Она была одной из ведущих фракций в провинции Алеппо и играла важную роль во всех операциях, проводившихся вокруг и в одноименной столице. «Нуреддин аз-Зенки» стала лидирующей группировкой в объединении повстанческих фракций «Фатх Халаб», и естественно, что руководство «Зенки» взяло курс на достижение окончательного доминирования как в провинции Алеппо, так и в рамках «Фатх Халаб», рассчитывая на помощь как Саудовской Аравии (группировка была салафитской, но не джихадистской), так и США. Тем не менее, фракция не смогла справиться с этой задачей, а ее амбиции на этом направлении вступили в противоречия с теми же «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат Шамия». Попытки «Нуреддин аз-Зенки» силовым путем добиться признания своей ведущей роли вылились в нападения ее бойцов на фракцию «Таджаму Фастаким Камма Умирт». В итоге оппозиция в провинции Алеппо отказалась иметь дело с «Зенки», что побудило ее руководство примкнуть к «ан-Нусре».

То есть, несмотря на то, что в структуре ХТШ сильны позиции людей, связанных с «Аль-Каидой», она не однородна.

Подобная ситуация была и до ребрендинга «Джебхат ан-Нусры»: в рамках структуры существовали, скажем так, договороспособные фракции, состоящие из сирийцев, чье присутствие там было обусловлено, скорее, «конъюнктурными» соображениями, нежели поддержкой идей «всемирного джихада», которые разделяло руководство «ан-Нусры» как филиала «Аль-Каиды». Еще тогда в экспертной среде возникло специфическое определение двух фракций - «тяжелой» «ан-Нусры», состоящей из убежденных сторонников идеологии «Аль-Каиды», и «легкой» - из местных сирийских групп, которые присоединились к структуре в ходе сирийского конфликта, прежде всего, из-за военных соображений. Соответственно, если уничтожение «тяжелой» части «ан-Нусры» (ныне ХТШ) возможно только силовым путем, то с «легкой частью» теоретически возможно достижение договоренностей, но при условии их полного отрыва от ХТШ и растворения в иных повстанческих группировках умеренного спектра.

«Джебхат ан-Нусра» прошла несколько этапов развития в ходе сирийского конфликта пока, наконец, не трансформировалась в объединение «Хайат Тахрир аш-Шам». Собственно, начавшаяся с небольшой группы воевавших в Ираке боевиков, «ан-Нусра» пополнялась как гражданами иностранных государств, так и местными жителями. После разрыва с ИГИЛ и перехода туда многих джихадитских фракций, состоящих из иностранцев, большинство боевиков «Нусры» (по некоторым подсчетам, около 60%) были уже сирийцами.

На определенном этапе руководство организации, нуждающееся в восполнении потерь, даже отказалось от специального «экзамена» для вступающих в группировку кандидатов, где те должны были демонстрировать убежденность в «правильности» идей, методов достижения целей и религиозных основ, исповедуемых сирийским филиалом «Аль-Каиды». После этого «ан-Нусра» становится открытой для вступления в нее сирийцев, от которых не требовалось каких-либо глубоких знаний, что существенно расширило сирийский национальный компонент в организации. Опираясь на него, некоторые руководители «ан-Нусры» пытались предложить новую повестку, целью которой была «легализация» движения и ее дальнейшее растворение среди сирийской оппозиции.

Такой фигурой, например, был Салех аль-Хамави (Saleh al-Hamawi), который стоял у истоков организации «Джебхат ан-Нусра» в октябре 2011 года. Позже, в июле 2015, он был исключен из ее состава за открытую критику все более «агрессивных» методов «фронта». Летом 2016 года он нашел взаимопонимание с «Ахрар аш-Шам», с которым тогда велись активные переговоры и консультации.

В ходе закрытых встреч, проведенных в западной части провинции Алеппо и в Идлибе, было, в частности, предложено оторвать «легкую» часть «Джебхат ан-Нусры» от филиала «Аль-Каиды», объединив ее с иными повстанческими фракциями, и организовать новую независимую структуру – «Аль-Харакат аль-Исламия аль-Соурия» или «Сирийское Исламское Движение».

По информации от источников, тогда примерно одна треть «ан-Нусры» могла присоединиться к новому движению - прежде всего, из представителей «легкой» национальной сирийской составляющей, которые выступали за разрыв с «Аль-Каидой». Однако тогда они столкнулись с мощным противодействием со стороны «коренных» группировок «ан-Нусры» и таких подразделений, как «Джунд аль-Акса» (которая, кстати, в свое время вышла из состава «ан-Нусра» на волне ее противостояния с ИГИЛ для привлечения иностранных моджахедов).

По некоторым данным, от раскола «ан-Нусру» тогда во многом спас ребрендинг – переименование в «Джебхат Фатх аш-Шам» и объявление о разрыве с «Аль-Каидой», которое, конечно, носило формальный характер. Тем не менее этот шаг устроил всех, поскольку в то время США и Россия активно вели переговоры о противодействии организации.

В нынешних условиях «легкий» спектр ХТШ по своему «весу» превышает тот, который был в «Джебхат ан-Нусра». С одной стороны, в самой группировке это может создать угрозу раскола, но с другой - дает возможность позиционировать себя в качестве «широкого фронта», открытого для вхождения в него любых группировок оппозиции. Тем не менее отрыв групп от «тяжелой основы» ХТШ – метод, в котором ключевую роль может сыграть Турция и ряд суннитских монархий, несмотря на кризис в Персидском заливе. Это позволит ослабить «Аль-Каиду», действия которой играют не на защиту суннитов, а на их дальнейшее вытеснение из Сирии, что само по себе - фактор для развития терроризма как в Сирии, так и за ее пределами.

Авторы

Антон Мардасов - руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития, эксперт РСМД

Кирилл Семенов - руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт РСМД

Истоки и движущие силы вооруженного экстремизма и радикализации на Ближнем Востоке (на региональном уровне и на примере Туниса)

Статья поднимает проблемы терминологии и отнесения тех или иных организаций на Ближнем Востоке к вооруженным экстремистам, выделяя три типа исламистских группировок, обладающих существенной спецификой в этом отношении. Наиболее явными причинами и условиями формирования экстремистских организаций в регионе названы ослабленная или разрушенная государственность, неспособность правительства удерживать монополию на легитимное насилие в разделенных обществах и наличие или восприятие постоянной внешней экзистенциальной угрозы. На примере Туниса исследован вопрос о том, почему вооруженный экстремизм проявляется и в обществах, гомогенных в этноконфессиональном отношении, обладающих устойчивой национальной идентичностью и сумевших сформировать развитую политическую систему. В качестве причин идентифицирован дефицит институтов, разрушение механизмов социализации и общественного доверия, способствующие повышению толерантности к насилию, отчуждение общества от государства, трудности в позитивной самореализации в рамках действующей системы. Вместе с тем развитие институтов гражданского общества, исторически сложившееся неприятие культуры насилия в политической системе, болезненная реакция общества на проявления агрессии в сочетании с относительной эффективностью институтов безопасности способствуют вытеснению джихадистской молодежи за пределы страны или на ее периферию.

Статья поднимает проблемы терминологии и отнесения тех или иных организаций на Ближнем Востоке к вооруженным экстремистам, выделяя три типа исламистских группировок, обладающих существенной спецификой в этом отношении. Наиболее явными причинами и условиями формирования экстремистских организаций в регионе названы ослабленная или разрушенная государственность, неспособность правительства удерживать монополию на легитимное насилие в разделенных обществах и наличие или восприятие постоянной внешней экзистенциальной угрозы. На примере Туниса исследован вопрос о том, почему вооруженный экстремизм проявляется и в обществах, гомогенных в этноконфессиональном отношении, обладающих устойчивой национальной идентичностью и сумевших сформировать развитую политическую систему. В качестве причин идентифицирован дефицит институтов, разрушение механизмов социализации и общественного доверия, способствующие повышению толерантности к насилию, отчуждение общества от государства, трудности в позитивной самореализации в рамках действующей системы. Вместе с тем развитие институтов гражданского общества, исторически сложившееся неприятие культуры насилия в политической системе, болезненная реакция общества на проявления агрессии в сочетании с относительной эффективностью институтов безопасности способствуют вытеснению джихадистской молодежи за пределы страны или на ее периферию.

I. Вооруженный экстремизм и исламистские организации на Ближнем Востоке

Вооруженному экстремизму, джихадизму, такфиризму, террористическим организациям, действующим на Ближнем Востоке, посвящено сегодня множество трудов. Однако ключевым элементом проблемы остается выявление истоков этих явлений, которые, очевидно, еще недостаточно исследованы. Отчасти это связано с сопутствующей им размытостью, изменчивостью, политизированностью, которые препятствуют не только формулированию общепринятого универсального определения терроризма, но и последовательному разграничению понятий, связанных с ним. Вряд ли будет большим преувеличением сказать, что на Ближнем Востоке сегодня нет ни одной политической силы, которую кто-либо другой из региональных акторов не характеризовал как террористическую.

Если же отказаться от политизированного термина «терроризм» в пользу более нейтрального – «вооруженный экстремизм», или «насильственный экстремизм», то, по всей видимости, он должен указывать на деятельность политических акторов, обладающих тремя ключевыми признаками – негосударственным характером, радикальной идеологией (экстремизм), предполагающей отрицание существующей политической системы, и приверженностью насильственным формам борьбы.

Очевидно, что эти признаки на современном Ближнем Востоке присущи широкому спектру самых разных организаций. Помимо Аль-Каиды и подобных ей джихадистских группировок, речь может идти и о светских, в основном этнически ориентированных (этнонационалистических) организациях.

Исторически последние были представлены в регионе более широко и доминировали на протяжении более длительного времени, чем исламисты. Одни из них возглавляли когда-то национально-освободительную борьбу, другие – боролись против авторитарных режимов в 1950-е – 1960-е гг., но в случае прихода к власти устанавливали не менее авторитарные режимы.

Именно их наследниками считают себя действующие в целом ряде стран региона вне- и антисистемные силы, борющиеся за самоопределение тех или иных этно-национальных групп. К ним, например, относятся: «ПОЛИСАРИО», курдские организации в Турции и Сирии, светские палестинские движения и др.

Политический ислам, таким образом, не может считаться имманентной формой ближневосточных вооруженных экстремистских движений. Впрочем, даже если рассматривать исключительно спектр исламистских организаций, то в их развитии наблюдается сегодня такая быстрая динамика и они настолько дифференцированы, что зачастую проблематично определить, какие из них и на каком этапе могут считаться вооруженными экстремистами.

К таковым могут быть отнесены антисистемные структуры, открыто стремящиеся к разрушению существующей государственности вооруженным путем, а также разнообразные «милишиат» – вооруженные формирования, действующие на территориях ослабленных или развалившихся государств – в Ливии, Сирии, Ираке, Йемене. Помимо них, однако, существует как минимум еще три вида исламистских структур, которые причисляются к вооруженным экстремистским организациям, но демонстрируют существенную специфику, и отнесение их к тому или иному типу требует существенных уточнений и оговорок.

Во-первых, это организации, которые, сохраняя собственные вооруженные формирования, не отказываются от легальных методов политической борьбы – Хизбалла (Ливан), ХАМАС (Палестинская Администрация), Ансаралла (Йемен) и др. У некоторых таких организаций военное подразделение формально отделено от политического крыла (руководства). Военное подразделение может находиться в глубоком подполье (как, например, по мнению египетских властей, в случае с местными «Братьями-мусульманами») или же, наоборот, формироваться специально для поддержания деятельности легального крыла организации, как это было в случае с Лигами защиты революции в Тунисе. Эти исламистские структуры сформировались после свержения правительства Бен Али в 2011 г. и прихода к власти умеренной исламистской партии Возрождения (“ан-Нахда”) для ее поддержки, но затем были запрещены.

Типологически, с точки зрения классической партологии,1 подобные политические организации наиболее близки национал-социалистическим партиям, популярным в Европе в 1920-е – 1930-е гг., в меньшей степени – коммунистическим движениям той же поры. Как правило, они входят в легальное политическое пространство, имея за плечами долгий опыт подпольной борьбы. Отсюда – хорошо продуманная структура, жесткая иерархия, общее недоверие к легальным методам борьбы, готовность вернуться в подполье и т.д. Если в Европе такие партии зачастую формировались на базе ветеранских объединений «потерянного поколения» Первой мировой войны, то на Ближнем Востоке актив такого рода структур нередко (хотя и не всегда) составляют джихадисты, имеющие за плечами опыт боевых действий. Наиболее яркий пример – полузабытый алжирский «Исламский фронт спасения», сформированный добровольцами, вернувшимися из Афганистана после участия в антисоветском джихаде 1980-х гг.

Однако в случае с Ансараллой и Хизбаллой имеет место попытка легализации вооруженных формирований, изначально отстаивавших интересы определенной – и притом значительной – части или группы местного населения, чувствовавшего себя ущемленным в политическом, социально- экономическом, конфессиональном и ином плане. Сама возможность формирования таких движений стала результатом слабости государственности, наличия прямой военной угрозы (в случае с Хизбаллой, сформировавшейся на юге Ливана в борьбе с израильской оккупацией), острой нехватки ресурсов, доминирования культуры насилия (в частности, в контексте войны правительства с хуситами в Йемене в 2000-е гг.) и сильной фрагментированности общества.

Все организации этого типа ориентированы на реализацию тех или иных политических проектов на национальном уровне. В этом плане, даже несмотря на то, что они обозначаются как исламистские, они лишены характерного для политического ислама универсализма. Исламизация всей общественно- политической жизни не относится к первостепенным задачам этих движений.

Во-вторых, неочевидна принадлежность к вооруженным экстремистским организациям откровенно джихадистского типа тех политических движений, которые борются за власть в условиях гражданской войны, пусть даже и взяв на вооружение радикальную идеологию. Наиболее яркими примерами этого являются разнообразные группировки сирийской оппозиции, в том числе «Джайш аль-Ислам» и «Ахрар аш-Шам», а также ливийские политические движения «Фаджр Либия» и Бригады Мисураты. Определение этих движений как вооруженных экстремистов-джихадистов «работает» ровно до того момента, пока они не начинают рассматриваться как одна из сторон гражданской войны и процесса ее политического урегулирования. Споры относительно «номенклатуры» умеренной и радикальной оппозиции в Сирии, продолжавшиеся на протяжении 2015–2016 гг., демонстрируют всю относительность и подчеркнутую конъюнктурность этих характеристик.

Главным аргументом против отнесения организаций первого типа, описанного выше (ХАМАС, Хизбаллы и т. п.) к вооруженному экстремизму могут быть сомнения в экстремистском характере их деятельности (так как они не отрицает полностью действующую политическую систему). Однако применительно к организациям второго типа, уязвимым оказывается само понятие «вооруженный экстремизм», предполагающее жесткое оспаривание государственной монополии на насилие и власть. В ситуации гражданской войны правительство нередко не располагает ни тем, ни другим, поэтому даже если противостоящие ему силы принимают форму вооруженной оппозиции, они не могут считаться однозначно экстремистскими, пока продолжают бороться за власть в рамках существующей системы, а не требуют ее полного уничтожения (в отличие, например, от радикально-джихадистской и связанной с аль-Каидой «Джабхат аш-Шам», ранее известной как «Джабхат ан-Нусра»).

Наконец, третья группа организаций, которую трудно «сузить» до какого-то одного типа – это структуры, предполагающие не только вооруженную борьбу против существующей власти и не только стремящиеся к полному уничтожению существующей системы (и в этом смысле экстремистскими), но и пытающиеся создать альтернативную государственность на контролируемых территориях. Наиболее известным примером здесь остается ДАИШ (арабская аббревиатура ИГИЛ – «Исламского государства в Ираке и Леванте»). В середине 2010-х гг. ДАИШ сумела не только установить военный контроль над значительными территориями в Ираке и Сирии (до того, как под ударами различных местных сил и двух международных коалиций начала постепенно его терять), но и наладить на них относительно эффективную систему административного и экономического управления. Очевидно, что ДАИШ – это сложный, многосторонний и комплексный феномен, сочетающий в себе мощный потенциал вооруженного экстремизма с функциями квазигосударственного образования.

Описать причины формирования экстремистских организаций в условиях ослабленной или разрушенной государственности, неспособности правительства удерживать монополию на легитимное насилие в глубоко разделенных обществах2 или существования постоянной внешней экзистенциальной угрозы не сложно, так как они во многом очевидны. Интереснее обратить внимание на общества, считающиеся гомогенными в этноконфессиональном отношении, обладающие выраженными признаками национальной гражданской идентичности и сумевшие сформировать развитую и модернизированную политическую систему, довольно успешно отвечающую на внутренние и внешние вызовы современности. Трудности с тем, чтобы объяснить, почему вооруженный экстремизм может быть популярен в значительной части таких обществ, по всей видимости, говорят о не полном и не вполне адекватном понимании нами ближневосточной социальной реальности. Наиболее яркий пример таких обществ дает Тунис.3

II. Тунис: внутриполитическая радикализация и ДАИШ

По некоторым данным, к осени 2016 г. в рядах ДАИШ сражалось порядка 7000 тунисцев,4 составивших, таким образом, самый многочисленный контингент иностранных боевиков, приехавших в Сирию из арабских стран. Кто- то из них погиб, кто-то остался в Леванте, а кто-то вернулся на родину. Осенью 2016 г. вернувшихся было уже около 700 человек,5 и эта тема оказалась в центре общественных дискуссий как из-за связанных с ней этических вопросов, так и из-за проблемы ответственности государства в части определения их дальнейшей судьбы: должно ли государство прилагать усилия к их реинтеграции в общество или же судить их как террористов.

Социологический портрет джихадистов

Несмотря на то, что до сих пор не существует исследований (по крайней мере, в открытом доступе), позволяющих составить социологический портрет тунисских добровольцев в рядах ДАИШ, кое-что о них сказать можно.

В большинстве случаев речь идет либо о выходцах из бедных кварталов больших городов, либо об уроженцах внутренних (периферийных, маргинализированных) регионов страны,6 где исторически сильны салафитские настроения – прежде всего, таких приграничных территорий, как Бен Гардан, Кассерин, Булла Реджа и др. Несмотря на очевидные различия между этими двумя категориями (маргинализованная городская молодежь более модернизирована, чем население внутренних регионов), их объединяет многое, и прежде всего – «разряженная» социальная среда. На их примере видно, что джихадистская идеология оказывается тем более востребованной, чем более острый дефицит наблюдается в институтах социализации. В этом отношении ситуация как в бедных пригородах гг.Тунис, Сфакс или Сус, так и во внутренних регионах схожа: и там, и там неразвитость систем основного и дополнительного образования, отсутствие культурно-досуговых центров для молодежи накладывается на деградацию и делегитимизацию традиционных социальных институтов (прежде всего, суфийских центров – т. н. завий).7

Характерно, что в тех районах, где сохраняется престиж такой распространенной в странах Магриба формы «народного ислама», как марабутизм (культ наследственных святых – марабутов) или же пользуются популярностью ультралевые идеи (например, в Редейефе в вилайете Гафса на юго-востоке Туниса), джихадистская пропаганда оказывается значительно менее успешной.

Вместе с тем, «спасительную» роль существующих институтов самоорганизации общества также нельзя преувеличивать – некоторые из них сами по себе легко становятся каналами радикализации даже в том случае, если выстраиваются на том или ином религиозном или идеологическом базисе. И хотя в самом Тунисе подобных примеров не наблюдается, опыт мюридизма на Северном Кавказе или тариката Накшбандийа в Ираке, ставшего союзником ИГИЛ, говорит в пользу такой возможности. Таким образом, дело не столько в самом существовании институтов социализации, сколько в их способности предлагать ненасильственные стратегии достижения социального успеха, а это, в свою очередь, уже ставит вопрос о легитимности насилия в конкретных общественных обстоятельствах.

Как и в западных странах, и в России, в Тунисе особым пространством индоктринации молодежи джихадистскими идеями становятся тюрьмы и криминальные группы. Причем, если в случае с городскими жителями речь идет о молодежных бандах выполняющих роль каналов социализации (и иногда возникающих, например, на базе спортивных секций), то в случае с внутренними регионами можно говорить о радикальной исламизации существующих криминальных сетей, связанных, в частности, с трансграничной контрабандной торговлей.

Так, во внутренних регионах возникает своеобразный треугольник параллельной государственности: институты теневой экономики, изначально увязанные с традиционными социальными институтами, укрепляются посредством салафитской идеологии, с одной стороны, и джихадистской террористической практики, с другой. В сущности, речь идет о начальной стадии того же процесса, который ранее наблюдался в пустыне Анбар (Ирак) и в Афганистане и привел к формированию двух наиболее известных вариантов радикально-исламистской квазигосударственности (ДАИШ/ИГИЛ и Талибана). Впрочем, в обоих случаях это стало возможным только в условиях катастрофического разрушения государственных институтов, скатывания всей общественной жизни в рутину насилия, заменившую любые иные механизмы социального саморегулирования, и необходимости укрепления этноконфессиональных групп солидарности на фоне резкого роста конфликтности. Собственно, именно ролью этнонационального элемента в государственном строительстве ИГИЛ и Талибан, в основном, и различаются.

Таким образом, как в случае с люмпенизированной городской молодежью, так и в случае с выходцами из депрессивных регионов по-разному идущая джихадистская социализация оказывается в итоге предпосылкой для последующей эмиграции в ИГИЛ (хотя и не всегда ведет именно к ней).

Другая группа молодых адептов идеологии вооруженного джихада формируется за счет совершенно иных слоев населения – выпускников университетов и представителей творческой интеллигенции, иной раз даже вполне успешных на родине. И хотя выходцы из более или менее привилегированных слоев тунисского общества становятся джихадистами реже, чем бедняцкая молодежь,8 террористические организации, остро заинтересованные в повышении качества своих человеческих ресурсов, ведут с этими слоями населения целенаправленную работу – прежде всего, в университетской среде.9

Вовлечение студенчества и творческой молодежи в радикализм и вооруженный экстремизм связано с разными обстоятельствами и ведет к неоднозначным последствиям. В случае со студентами и выпускниками вузов речь идет, прежде всего, об инженерах. По оценкам тунисских специалистов, около 60% местных джихадистов получили техническое образование,10 что подтверждает более широкую статистику по исламистским террористическим организациям.

Так, Д.Гамбетта и Ш.Хертог, изучив биографии 497 членов вооруженных исламистских групп (в основном за пределами стран Магриба), действовавших с 1970-х гг., т.е. еще задолго до внезапного подъема ИГИЛ, пришли к следующим выводам.11 Авторы смогли установить подробные биографические данные для 335 человек. Из них начальное и среднее образование получили, соответственно, 28 и 76 человек, высшее (в том числе незаконченное) – 231, причем 40 человек прошли обучение в западных вузах. Таким образом, в целом уровень образования в террористических организациях оказался выше, чем в тех обществах, к которым принадлежат их активисты,12 хотя в последние годы он постепенно снижается. В 93 случаях речь шла о лицах с инженерным образованием, в 38 – с высшим религиозным, в 21 – с медицинским, в 12 – с финансово-экономическим, в восьми – с медицинским и ествественнонаучным, в шести – с гуманитарным и в пяти случаях – с юридическим образованием.

Сверхпредставленность инженеров среди членов исламистских организаций террористическо-джихадистского толка – общая для всех изученных Д.Гамбеттой и Ш.Хертогом случаев (за исключением Саудовской Аравии). Этот феномен объясняется тремя причинами. Во-первых, спецификой выборки. В основном, доступные биографические данные касались тех активистов, которые участвовали в террористических актах, получивших определенный резонанс. Само проведение подобных атак, как правило, требовало специальной подготовки (навыков изготовления бомб и т.п.). Впрочем, в последнее время очевидна тенденция к технологической примитивизации терактов. Об этом свидетельствуют трагедия в Ницце в июле 2016 г., множественные нападения с ножами на военных и полицейских в разных странах и регионах мира в 2015–2016 гг., теракты в Тунисе в 2015 г. и др. Во-вторых, спецификой рекрутинга – террористические группы по очевидным причинам заинтересованы, прежде всего, в технических специалистах,13 причем, несмотря на нарастающую роль онлайн-пропаганды, личные контакты остаются важным каналом вербовки. Наконец, в-третьих, свою роль здесь играют и особенности мировосприятия некоторых выпускников соответствующих факультетов. Если вывести за скобки религиозных деятелей, увлеченных «теологией джихада» по богословским причинам, профессиональная подготовка представителей остальных профессий (за исключением гуманитариев и отчасти экономистов) отличается специфически инструменталистским отношением к реальности,14 неготовностью принимать возможность плюрализма, диалектику социальной реальности, многогранность многогранность и относительность истины.

Что касается представителей творческих профессий, то, несмотря на то, что они слабо представлены среди радикалов, уехавших в Сирию и Ирак воевать за или работать на ДАИШ, сам публичный характер деятельности и известная популярность в молодежной среде делают каждый подобный случай особенно резонансным. Если присутствие в рядах вооруженно- экстремистской/военной организации инженерно-технического персонала имеет важное значение для ее материально-технического и логистического обеспечения (не говоря уже о ее квазигосударственных амбициях и функциях), то привлечение творческой интеллигенции превращает ДАИШ в своеобразный культурный проект, возможно, даже способный порождать новые, радикальные культурные смыслы, нормы и ценности,15 последствия чего оценить сложно.

Наконец, следует упомянуть о еще одной группе адептов джихада – о девушках, встающих на путь так называемого «секс-джихада» (джихад никах), то есть тех, кто уезжает в Сирию и Ливию, для того чтобы стать спутницами жизни «муджахидов». Точных данных ни о количестве девушек, выбравших подобное «служение», ни об их социальных характеристиках пока не существует. Само выделение подобной категории вызывает вопрос – можно ли с уверенностью утверждать, что в данном случае существуют специфически гендерные, сексуальные или матримониальные мотивации или же дело сводится к банальному сексизму наблюдателей. Имеет смысл исходить из того, что возможность найти спутницу жизни (или, по крайней мере, реализовать свои сексуальные потребности) играет немаловажную роль и для молодых людей, а девушки, в свою очередь, могут воспринимать партнерство (брак, семейную жизнь) с адептами ИГИЛ как единственный доступный им способ служения «высоким» идеалам.

Следует отметить, что описанные выше категории выделяются по совершенно разным признакам и, в принципе, могут пересекаться. Ничто не мешает какому-нибудь тунисскому рэпперу (!) быть одновременно студентом инженерного факультета, происходить из бедного квартала, мечтать изменить свое матримониальное положение и в итоге примкнуть к ДАИШ.

Мотивы радикализации и джихадизации

Очевидно, для классификации представителей экстремистских группировок и террористических организаций определение тех мотиваций, которые толкают часть молодежи к радикализации, важнее, чем выделение значимых социальных признаков. Впрочем, и к выявлению таких мотиваций следует относиться с осторожностью – в отсутствие репрезентативных социологических интервью с объектами исследования речь неизбежно идет о более или менее умозрительных конструкциях, зачастую указывающих не столько на истинные мотивы примкнувших к джихаду в лице ДАИШ, сколько на мотивы, приписываемые им обществом.

Если собрать все доступные истории о молодых людях, уехавших воевать за ДАИШ, то можно заметить, что им свойственны одни и те же мотивы, во многом напоминающие мотивы русской «воровской песни». Неизменны сочувствие рассказчика к герою повествования, сентиментальный тон, тема несправедливости власти, жестокости полиции, бессмысленности существования на родине. Истоки этих мотивов, впрочем, вполне объяснимы следующими социальными условиями, которые кратко можно охарактеризовать следующим образом: « – Почему ДАИШ популярен в твоем квартале? – Ну как почему? Тут же у молодежи никакого будущего, тут нет денег, тут везде полиция. Тут нет свободы, а там есть».

Такое объяснение популярности джихадистов встречается довольно часто, причем предлагают его даже люди, совершенно чуждые идеологии глобального джихада. «Нравится ли мне ДАИШ? Да брось. Я с Баб Суика,16 у меня отец маляр, мать не работала никогда, мы бедные. Когда мне было шестнадцать, я торговал сигаретами на улице, когда стало восемнадцать, танцевал брейкданс, потом был рэппером, сейчас снимаю скетчи. Я не хочу быть шахидом. Я хочу быть артистом и сценаристом. У меня будет будущее, будут деньги, сам увидишь», – откровенничает тот же собеседник, что говорил о «свободе» в ДАИШ. Год спустя он получит контракт сценариста от крупной телекомпании и забудет друзей с Баб Суика.

Среди расхожих объяснений массовой эмиграции молодежи в районы, контролируемые ДАИШ в Сирии и Ираке, преобладают две, во многом, повторяющиеся модели, обычно предлагающиеся и для объяснения причин тунисской революции 2011 г.

Одна модель, условно марксистская, основывается на социально- экономической детерминированности социального поведения. Другая, условно либеральная – на ценностно-психологической. В первом случае, соответственно, акцент делается на бедности и невозможности экономической самореализации молодежи; во втором – на ценностном кризисе переходного общества. Очевидно, что первая модель лучше объясняет поведение бедняков, вторая – просвещенного класса, однако обе они недостаточны. С практической точки зрения, причины присоединения к ДАИШ, как представляется, могут быть подразделены на «негативные» и «позитивные».

К негативным мотивациям относятся те, что заставляют молодых людей отвергать существующую реальность, присоединяясь к антисистемному движению. Прежде всего, речь идет об отчуждении от государства и порождаемом этим отчуждением остром чувстве несправедливости и несвободы. Парадокс в том, что само государство, представленное конкретными режимами, за прошедшие годы изменилось мало. Полвека назад оно не было ни демократичнее (Х.Бургиба – глава государства в 1957–1987 гг., был провозглашен пожизненным президентом Туниса еще в конце 1970-х гг.), ни «народнее», или аутентичнее (достаточно вспомнить кадры, запечатлевшие, как первый президент Туниса насильно снимал с женщин платки после подписания Кодекса гражданского состояния), ни честнее, или прозрачнее (хотя президент Бургиба после отставки и жил на одну пенсию, этого не скажешь о его окружении). Иными словами, если пытаться объяснить резонанс современного феномена ИГИЛ у части мусульманской молодежи коррумпированным, недемократичным и «неоколониальным» характером государства, или правящего режима, то ведь оно было таким на протяжении десятилетий (тогда, когда еще не существовало никакого ДАИШ). Скорее, изменилось само общество: многое из того, что в свое время мог себе позволить Х.Бургиба, вряд ли сегодня было бы воспринято как должное. Модернизированная молодежь требует участия в политической жизни и признания своей роли в судьбе страны со стороны власти, а не получая желаемого, обостренно чувствует и несвободу, и несправедливость и пытается найти ответ в радикальном фундаментализме. Так, парадоксальным образом, неприятие существующей системы и отказ от нее в пользу архаики становится следствием не столько отсталости общества, сколько, наоборот, его относительной, хотя и неравномерной модернизации.

Важную роль здесь играет дисбаланс институционального развития. Порожденный незавершенностью модернизационного проекта, он проявляется в состоянии перманентного полураспада традиционных социальных институтов и хроническом дефиците развития современных институтов. Такое сочетание весьма неблагоприятно для эффективного управления и ведет к ограничению его возможностей.

Подобная ситуация сохраняется не только в Тунисе или на Ближнем Востоке в целом, но и в большинстве государств и обществ переходного типа на протяжении столь длительного периода, что она начала восприниматься как естественное положение дел, не лишенное даже определенных плюсов (с этим представлением, например, связана как теория многоукладности, так и современные трактовки «азиатского способа производства»). Так, согласно распространенному подходу, такая ситуация создает условия для социального контракта, условно предполагающего обмен политических прав и свобод на безопасность и экономическое развитие.17 Впрочем, можно ли говорить о подобном контракте применительно к еще в значительной степени традиционному обществу, пусть и переживающему модернизация, но зачастую не подозревающему о существовании «естественных прав и свобод» – большой вопрос. Как бы то ни было, внутренняя хрупкость институтов и узкие пределы их развития, заложенные в самой социально-политической архитектуре, становятся важным фактором отчуждения общества (или его значительной части, включая молодежь) от государства.

Вместе с тем наивно предполагать, что эта проблема может быть решена чисто техническими средствами, то есть посредством создания политико- правовых условий для развития демократических институтов. Дело не в отсутствии этих условий, а в сформировавшейся за годы протектората, а затем и в период независимости псевдо-сословной структуре общества, где полицейский и бюрократический аппараты оказываются жестко отделенными (практически изолированными) от остальных групп.18 Подобная разделенность общества по-своему не менее глубока, чем этноконфессиональные различия в ряде стран Машрика (арабских стран Ближнего Востока восточнее Ливии) и превращает формально демократические институты в инструменты закрепления прав и привилегий отдельных групп.

Описанная ситуация становится причиной кризиса доверия, характерного, например, для тунисского общества. В Тунисе речь пока идет не столько об атомизированности социума, что, по мнению Х.Арендт, служит ключевой предпосылкой для формирования тоталитаризма, сколько о растущем недоверии между различными социальными группами, умножении линий социального раскола и постепенном сужением для каждой группы круга «своих».

Отчуждение и недоверие к государству и обществу порождает другую важную негативную причину эмиграции радикально настроенных элементов – это неверие в возможность улучшения материальных условий существования, значимость которых в общественном сознании в последние годы чрезвычайно возросла. Основную роль тут сыграли деидеологизация политических режимов, затронувшая в конце ХХ – начале XXI в. большинство арабских государств- импортеров нефти, и приобретение правящими режимами постмодернистского характера, когда правящие элиты для достижения прагматических целей использовали элементы самых разных идеологических дискурсов.19 Такая идеологическая эклектика в совокупности с (нео)либеральной экономической политикой вела к формированию общества потребления, развитие которого, однако, в отличие от стран Запада, не было обеспечено экономическим потенциалом, что становилось причиной острой фрустрации молодежи.

Наконец, помимо материальных условий, речь может идти и об отсутствии перспектив самореализации на родине – как социальной, так и гендерной.

Что же касается «позитивных» мотиваций, включающих в себя притягательные элементы «воображаемого» ИГИЛ, то они лишь отчасти могут рассматриваться как прямой ответ и противоположность («антоним») негативным мотивациям, обладая собственной спецификой. Среди них, конечно, есть надежды на решение конкретных жизненных вопросов, но они, по всей видимости, все же играют второстепенную роль. Важнее то, что удручающей картине действительности противопоставляются туманные, но оттого особенно будоражащие воображение образы «иной жизни», а конкретным условиям бытия – некие возвышенные смыслы и ценности. Среди них – участие в глобальном проекте построения «нового будущего» и связанная с ним возможность вступления в братскую общность «избранных». Идея строительства нового мира плечом к плечу с соратниками оказывается ответом на целый ряд негативных мотиваций: на отчуждение от государства, тотальное недоверие, переоценку материального фактора и т. п.

Участие в строительстве нового будущего связано, с одной стороны, с романтикой героической борьбы и приключений, что позволяет повысить самооценку молодых людей, а с другой, – с принятием внятно артикулированной системы ценностей, предлагающей понятные алгоритмы для любой ситуации выбора.

Не вполне ясно, какую роль здесь играют почти неизбежная необходимость участия в насильственных акциях и высокая вероятность гибели. Для кого-то, конечно, они сами по себе могут быть весомыми факторами привлекательности радикального джихадистского проекта, но представляется, что основное их значение состоит в повышении его ценности, которая прямо пропорциональна вызываемому медиа-эффекту актов насилия и болезненности общественной реакции на них. Насилие при этом мыслится его участниками либо как акт вынужденной обороны против «убивающих мусульман крестоносцев» (представителей Запада), либо как проявление милосердия в отношении грешников (многобожников, христиан, «рафидитов» (шиитов) и т. п.). В последнем случае наказание и смерть избавляют грешника от греха и, следовательно, уменьшают его потусторонние страдания.

Кроме того, тот факт, что откровенные зверства, совершаемые джихадистами, не только не вызывают отторжения у таких молодых людей, но и, кажется, вообще оставляют их более или менее равнодушными, по всей видимости, объясняется несколько иным отношением к насилию как таковому в народных кварталах. Драки на ножах тут можно увидеть в любое время суток и повсеместно, исполосованные шрамами руки и тела – норма: «Вчера двое поссорились из-за места на рынке, один другого пырнул ножом».

В южных, близких к ливийской границе регионах толерантность к насилию имеет несколько иные корни, но сути дела это не меняет: «А что ДАИШ? Да мы в Ливии все – ДАИШ. У нас нет никакой культуры диалога, мы сразу режем друг друга» – признается высокопоставленный чиновник «Фаджр Либия».20

Механизмы вовлечения и вытеснения

Помимо негативных и позитивных причин радикализации молодежи вплоть до эмиграции в контролируемые ДАИШ районы в Сирии и Ираке, необходимо упомянуть о специфических механизмах целенаправленного вытеснения радикалов, с одной стороны, и о технологиях их вовлечения в вооруженно- экстремистскую деятельность, с другой. При этом, если с технологиями вовлечения все более или менее ясно (пропаганда в интернете, личная вербовка и т. д.), то с механизмами вытеснения дело обстоит сложнее.

Если в движениях «глобального джихада» – не только в ИГИЛ, но и в Аль- Каиде – тунисцы всегда были представлены довольно широко, то внутри страны дело обстояло иначе. Подрыв смертника в синагоге на Джербе в 2002 г. и активность «Армии Асада ибн Фурата», вылившаяся в 2007 г. в перестрелку в Солимане неподалеку от Набеля, для Туниса стали событиями из ряда вон выходящими. В то время как перестрелка долго квалифицировалась как простой бандитизм и не оставила глубоких следов в общественной памяти, теракт в синагоге до сих пор воспринимается очень болезненно. В обоих случаях исполнители терактов были не только вдохновлены зарубежным опытом, но и подготовлены за границей. Низар Науар, подорвавшийся в синагоге, получил образование в Канаде и провел некоторое время в Афганистане. «Армия Асада ибн Фурата» вышла из печально знаменитой алжирской Салафитской группы проповеди и джихада, бойцы которой нелегально проникли в Тунис в 2006 г.

Высокий уровень безопасности в стране привычно объяснялся эффективностью силовых структур режима Зин аль-Абидина Бен Али (президент Туниса в 1987–2011гг.) и стал одним из наиболее весомых аргументов в оправдание авторитаризма. Вместе с тем, политологи либерального толка, напротив, считали, что именно авторитаризм, препятствуя деятельности системной оппозиции, подпитывал экстремистские группировки.

После смещения режима Бен Али в 2011 г. ситуация изменилась. Тунис столкнулся с тремя основными угрозами общественной безопасности:

– повседневной преступностью, с которой не могло справиться переходное правительство «Тройки» (в составе умеренно-исламистской «ан- Нахды», близкого к ней Конгресса за республику и социал-демократической партией «ат-Такаттуль»),

– деятельностью салафитов (Лиги защиты революции, «Ансар аш-шари‘а» и т. п.), нападавших на представителей светских сил,

– активностью джихадистов – нескольких группировок, заявлявших о своих связях с «Аль-Каидой в странах Исламского Магриба» или с ИГИЛ.

Впрочем, не всегда было можно отделить салафитов от джихадистов. Так, например, организация «Ансар аш-шари‘а», действовавшая, в основном, мирными средствами и даже поддержанная на своем первом съезде весной 2011 г. некоторыми членами руководства «ан-Нахды», в сентябре 2012 г. оказалась замешана в нападении на посольство США, последовавшее за трансляцией фильма «Невинность мусульман» и приведшее к четырем жертвам. Лидером этой структуры был ветеран Афганистана Сайфалла бин Хасин, более известный как Абу Ийяз и даже фигурировавший в нашумевшей в свое время композиции тунисского рэппера Weld El-15 (Ала Якуби) «Менты с*ки». В августе 2013 г., на фоне разраставшегося в стране политического кризиса, эта организация, наконец, была квалифицирована как террористическая (равно как и отряды Лиги защиты революции, ранее заявлявшие о себе чуть ли не как о милиции «ан-Нахды»).

Вообще составить четкий перечень экстремистских организаций в Тунисе довольно затруднительно – многие из них были однодневками, какие-то лишь декларировали свою принадлежность к известным «брендам», другие, действительно, были с ними связаны и исторически, и организационно. Кроме того, во многих случаях речь шла о раскрытии деятельности мелких джихадистских ячеек, не аффилированных явно с какими-либо структурами.

Несмотря на всю опасность терроризма, в первые годы после революции наибольший дискомфорт обществу доставлял, скорее, обычный криминал, радикальные салафиты, стремившиеся к исправлению нравов посредством громких акций, вроде нападений на кинотеатры, транслировавшие, с их точки зрения, недозволенные фильмы или на активистов светских сил. Несмотря на то, что эти акции редко приводили к жертвам, сама их рутинность создавала в обществе постоянное ощущение небезопасности и страха.

Формирование по итогам Национального диалога правительства технократов Махди Джомаа в 2014 г. изменило ситуацию – было восстановлено нормальное взаимодействие между силовыми и административными структурами, после чего полиция довольно быстро навела определенный порядок на улицах, и в целом ощущения безопасности в стране стало больше.

Поначалу это никак не повлияло на деятельность джихадистов. Однако вскоре борьба с ними стала лейтмотивом деятельности правительств Мехди Джомаа и особенно Хабиба Эссида, сформированного по итогам выборов 2014 г. В 2014 – начале 2015 г. СМИ регулярно объявляли о раскрытии органами безопасности деятельности террористических групп и арестах джихадистов. Правда, насколько речь шла о реальной угрозе, а насколько – об охоте на ведьм и стремлении вернувшихся во власть старых элит дискредитировать исламистов, остается под вопросом. В народных кварталах полиция усилила наблюдение за посещением жителями мечетей (как это было и при Бен Али). Аресты салафитов стали обычным делом, а многие молодые люди сменили афганского покроя платье на джинсы и футболки. Правозащитники вновь завели речь о политических репрессиях, предупреждая, что тюремное заключение умеренных, мирных салафитов может становиться путем к их радикализации и превращению в убежденных джихадистов.

Некоторые теракты предотвратить не удавалось, а отдельные районы в глубинке, став настоящими бастионами джихадизма еще весной-летом 2013 г., при правительстве во главе с членом руководства «аль-Нахды» Али аль-Арайидом, так ими и оставались. Собственно, таких районов было два – горы Ша‘амбия в центре страны и приграничная область вилайета Джендуба. В Ша‘амбии жертвами обычно становились местные крестьяне, неосторожно забредавшие на «запретные» земли при выпасе скота и не раз подрывавшиеся там на минах. В Джендубе же террористические группировки были тесно увязаны с тунисско-алжирской контрабандной торговлей, а сами атаки, совершавшиеся, в основном, против представителей власти, напоминали тактику алжирских джихадистов. Например, переодетые в полицейскую форму террористы могли остановить автомобиль полиции и расстрелять пассажиров и водителя. При всех различиях между группировками, и те, и другие вели, по их понятию, «оборонительный джихад», защищая либо занятые ими районы, либо свои коммерческие интересы.

Однако постепенно характер действий террористических группировок джихадистского типа начал меняться – в них появилась определенная согласованность. Так, 15 июня 2015 г. одновременно произошло два нападения на сотрудников полиции – в Джендубе и в Кассерине. Правительство обвинило тогда «Бригады Укбы ибн Нафи‘а» – группировку, которая и раньше совершала подобные преступления, однако одновременно с этим ответственность за теракты взяло на себя «Исламское государство». Тогда же, весной и летом 2015 г., произошло два наиболее резонансных теракта, не только приведших к множеству жертв, но и существенно подорвавших экономику страны.

Первый из них – это нападение на туристов в музее Бардо, случившееся 18 марта 2015 г. В тот день два или три террориста, вооруженные автоматами Калашникова, гранатами и начиненными взрывчаткой поясами попытались проникнуть в здание парламента, где должны были проходить слушания по законопроекту о борьбе с терроризмом. Однако поняв, что пробраться через полицейские кордоны им не удастся, террористы направились в музей, расположенный в другом крыле того же дворцового комплекса. Там они открыли стрельбу по туристам, выходившим из автобуса, и прошли в здание. Вскоре полиции удалось освободить здание музея от террористов. Жертвами атаки стал 21 турист и один полицейский. Два террориста погибли в ходе спецоперации. О том, что был и третий, которому удалось сбежать, позже заявил президент Бежи Каид ас-Себси. В тот же день многочисленные пользователи Facebook установили себе аватар “Je suis Bardo” (по аналогии с “Je suis Charlie” и другими “Je suis...”), а на столичный бульвар Бургибы вышли тысячи жителей.

Тот факт, что теракт в музее Бардо стал первым терактом, направленным против иностранцев и был совершен в самом сердце страны, привлек к нему внимание международного сообщества, ранее остававшегося равнодушным к деятельности тунисских террористических группировок. Следствием теракта стало резкое сокращение туристического потока – в первые дни после трагедии было отменено порядка 60% броней гостиниц. Вместе с тем, реакция на теракт самого тунисского общества отличалась от других арабских стран и больше походила на европейскую: смена аватаров в социальных сетях, марш солидарности и т. п.

Второй крупный теракт произошел в портовом городе портового города Суса 26 июня того же года и имел еще больший резонанс. В тот день на пляже напротив отеля “Imperial Marhaba”, располагающегося в туристическом городке Порт-Эль-Кантауи под Сусом, появился молодой человек в шортах и майке. Позже следствие установит, что его звали Сейфаддин Резги, что он был уроженцем маленького городка под Силианой и происходил из бедной семьи. Он учился в магистратуре Кайруанского технологического института на инженера. По сведениям полиции, за границей он не бывал (о его поездке в Ливию выяснилось лишь позднее) и ни в чем подозрительном замечен не был. Сейфаддин прогулялся по пляжу, расчехлил пляжный зонтик и вытащил автомат Калашникова. Кто-то из выживших рассказывал потом, что первые выстрелы люди приняли за взрывы петард и даже не пошевелились. Через несколько мгновений у бассейна раздался грохот разорвавшейся гранаты. В результате теракта погибло почти 40 человек, а более 30 было ранено. Той же ночью «Исламское государство» объявило через Твиттер, что теракт был совершен бойцом ИГ Абу Яхьей аль-Кайруани (имя, данное ИГ Сейфаддину).

Трагедия в Сусе, повергшая страну и мир в еще больший шок, чем стрельба в Бардо, и соответственно имевшая еще более тяжелые последствия для тунисской экономики, интерпретировалась в контексте деятельности ДАИШ. Распространенная точка зрения состояла в том, что тунисские джихадистские структуры оказались интегрированы в глобальную террористическую сеть, а главной их задачей стала полная дестабилизации ситуации в стране посредством обрушения ее экономики.

Эти теракты заставили правительство пересмотреть подходы к обеспечению национальной безопасности. С одной стороны, оно вынуждено было ускорить диверсификацию внешнеполитических связей. В Москву был назначен военный атташе, с США подписан договор о союзничестве вне рамок НАТО. По неофициальным признаниям правительственных чиновников, именно американская помощь позволила качественно улучшить охрану границы Туниса с Ливией и вообще более или менее обеспечить определенный уровень национальной безопасности. Одновременно с этим усилилось сотрудничество правительства с ушедшей в 2014 г. в оппозицию исламистской партией «ан- Нахда», руководство которой, стремясь отмежеваться от радикалов и доказать свою приверженность республике, было готово выполнять для тунисского правительства некоторые деликатные миссии, особенно в Ливии. Они были связаны, главным образом, с переговорами с местными группировками об освобождении похищенных тунисских граждан. Наконец, вскоре после теракта в Сусе в Тунисе был принят новый закон о терроризме. Он не только предполагал применение высшей меры наказания к террористам, но и в целом резко расширял полномочия служб безопасности. Последнее обстоятельство воскресило извечные страхи местных либералов, опасавшихся, что любое усиление спецслужб и полиции в результате приведет к восстановлению авторитаризма в стране.

При всем дестабилизирующем влиянии терактов 2015 г. на политическую ситуацию в стране, нельзя не заметить и, как минимум, двух существенных отличий тунисского сценария от ситуации в других стран региона. В Тунисе масштаб деятельности террористических группировок оставался все же значительно меньшим, не только, чем в Ливии, Ливане, Ираке или Сирии, но и чем в Египте, который славится более мощными структурами безопасности. В то же время болезненная реакция на теракты тунисского общества больше походила на реакцию европейского, а не арабского общества.

Все это, однако, не объясняет, какие механизмы заставляют тунисских джихадистов – тех самых ищущих новых смыслов бытия молодых людей – чаще уезжать за пределы страны, чем пытаться действовать на родине: ведь даже те из них, кто действует в Тунисе, в большинстве своем до этого побывали на джихаде за пределами страны. Ясно только, что дело тут не сводится лишь к успешной деятельности служб национальной безопасности или армии. Чуткость общества к терактам, болезненное их восприятие также указывают на существование каких-то глубоких социально-психологических механизмов, специфичных для Туниса в сравнении с другими арабскими странами.

Описание этих механизмов – вопрос отдельный и до сих пор еще малоизученный. Он касается не только отношения общества к угрозе вооруженного экстремизма, но и восприятия им политического насилия как такового. При всей трагичности многих событий, произошедших в Тунисе в 2010-е гг., страна пострадала от неконтролируемого насилия меньше, чем другие государства региона, хотя реакция общества на отдельные, особенно террористические, эпизоды насилия здесь носила более болезненный характер. Достаточно вспомнить об громких убийствах тунисских политиков левого толка Шукри Бильаида и Мухаммеда Брахми весной – летом 2013 г., вызвавших настоящий национальный кризис, или об уже упоминавшихся терактах 2015 г. В конечном счете, именно страх перед возможным насилием и ощущение близящейся гражданской войны сделали возможным организацию Национального диалога, позволившего успешно завершить переход к демократии. Его успешное проведение обеспечивалось действиями авторитетных институтов гражданского общества, пользующихся доверием населения и лишенных политических амбиций, деполитизированностью армии и неготовностью политических партий к радикальным действиям.

Вместе с тем, бросается в глаза, что описанное специфическое отношение к насилию свойственно, главным образом, наиболее развитым регионам страны – прибрежной зоне (Сахель), столице, крупным городам, уроженцами которых, в основном, и сформирована современная политическая система республики. Там же наибольшую эффективность показывают и упомянутые механизмы гражданского взаимодействия. В то же время в других регионах – на юге, на границах с Алжиром и Ливией – социально-политическая система более архаична, а насильственные методы не вызывают такого отторжения (например, жители Гафсы или Кебили традиционно имеют дома огнестрельное оружие, использующееся, среди прочего, в традиционных свадебных обрядах).

III. Заключение

Вооруженный экстремизм на Ближнем Востоке, приобретая совершенно разные формы в зависимости от конкретных политических и исторических условий, проистекает из совокупности причин. Некоторые из этих причин универсальны для всего региона, другие – уникальны для каждого отдельного национального и политического контекста. Соответственно и причины привлекательности экстремистских движений лишены некоего единого общего знаменателя. В одном контексте решающую роль играет внешняя угроза, в другом – разрушение базовых механизмов социального и политического взаимодействия, в третьем – феномен глубоко разделенного общества и условия гражданской войны и т. д.

Однако даже если рассматривать наиболее благополучный пример – такое гомогенное модернизированное общество с развитыми институтами, существующее в отсутствие выраженной внешней угрозы, как Тунис – проблема привлекательности вооруженных экстремистских групп никуда не исчезает. Из этого, по-видимому, следует вывод о существовании глубинных социальных проблем, заставляющих часть населения и, прежде всего, молодежи, выбирать путь вооруженного джихада. Среди них: дефицит институтов, разрушение механизмов социализации и общественного доверия, способствующие повышению толерантности к насилию, отчуждение общества от государства, понимание невозможности позитивной самореализации в рамках действующей системы и т. д. Вместе с тем, развитие институтов гражданского общества, исторически сложившееся неприятие культуры насилия в политической системе, болезненная реакция общества на проявления агрессии в сочетании с относительной эффективностью институтов безопасности способствуют вытеснению джихадистской молодежи за пределы страны или в «серые зоны», слабо поддающиеся государственному контролю.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Партология – раздел политологии, изучающий политические партии.

2 Наумкин В.В. Глубоко разделенные общества Ближнего и Среднего Востока: конфликтность, насилие, внешнее вмешательство // Вестник Московского университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика. 2015. No 1. С. 66–96.

3 Анализ тунисского опыта основывается на серии полевых исследований, проводившихся автором в Тунисе в 2011–2016 гг.

4 Представляется, что озвученные в январе 2017 г. президентом страны Бежи Каид ас- Себси данные о 2929 тунисцев, сражающихся в рядах джихадистов в Сирии, Ираке, Ливии и Йемене, сильно занижены. Ранее эксперты ООН говорили о более 5000 боевиках, тунисские эксперты – о 7000–8000 соотечественников в сирийско-иракском и ливийском ИГИЛ, а сирийские власти – о более 10000 тунисцев только в Сирии. По данным МВД Туниса, властям удалось помешать выезду в места боевых действий более чем 27000 молодых людей. Terroristes tunisiens, la bataille des chiffres // Espace Menager. 03.01.2017; Qui a envoyé des jeunes tunisiens combattre avec Daech: les premières révélations du ministre de l’Intérieur, Hédi Mejdoub // Marsad Tunisie. 24.04.2017; Chaabane M. Le nombre de terroristes tunisiens dans les zones de conflits est-il gonflé? // Webdo. 06.03.2017. URL : <http://www.webdo.tn/2017/03/06/nombre-de-terroristes-tunisiens-zones-de-conflits-gonfle>;

Slaheddine Dchicha: Tous responsables! // Leaders.com. 22.01.2017. URL: <http://www.leaders.com.tn/ article/21483-slaheddine-dchicha-tous-responsables>.

5 Roselli S. Plus de 700 djihadistes sont déjà de retour en Tunisie // Tribune de Geneve. 14.09.2016. См. также сайт Ассоциации RATTA – единственного тунисского НПО, занимающегося этой проблемой: URL: <http://www.ratta-tn.org/>.

6 О региональном развитии Туниса см., например: Tizaoui H. Le decrochage industriel des regions interieurs en Tunisie. – Tunis, 2013. P. 228–229.

7 Статистику по развитию институтов и ценностным ожиданиям молодежи в народных кварталах см.: Lamloum O., Ben Zina M.A. Les jeunes de Douar Hicher et D’Ettadhamen: Une enquête sociologique. – Tunis, 2015.

8 Так, в прессе упоминалось о сыне главы педиатрического отделения военного госпиталя полковника Фатхи Байуза, уехавшего в Сирию. Отец, отправившийся искать сына, погиб в теракте, совершенном в стамбульском аэропорту 28 июня 2016 г.

URL: <http://www.slateafrique.com/676781/tunisien-aeroport-istanbul-daech>.

9 Интервью автора с представителями руководства «ан-Нахды», 2015 г.

10 Tunis: Les djihadistes sont aux 2/3 des ingénieurs // African manager. 24.05.2013.

Gambetta D., Hertog S. Engineers of Jihad: The Curious Connection between Violent

11 Extremism and Education. – Princeton: Princeton University Press, 2016.

12 От всего объема изученных биографий – 68,95% с высшим образованием, от общего массива данных – 46,47%.

13 Интервью автора с региональным руководством партии «ан-Нахда» в г.Меденине и с офицерами МВД Туниса.

14 Gambetta D., Hertog S. Op. cit. P. 32.

15 Comolli J.-L. Daech, le cinéma et la mort. – Paris: Editions Verdiers, 2016. Также обращает на себя внимание стремление ИГИЛ подвести богословские основания под свою деятельность и формирование им специфического сообщества экспертов «фукаха» и «улама», способных вести полемику с богословами и правоведами Аль-Каиды (не говоря уже о традиционалистах).

16 Типичный традиционный квартал в центре столицы.

17 См., например: Ахрам А.И. Кризис авторитаризма и перспективы краха государственности в странах Арабского мира // Вестник Московского университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика. 2012. No1. С. 4–24.

18 См. Кузнецов В., Салем В. Безальтернативная хрупкость: судьба государства-нации в арабском мире // Россия в глобальной политике: Валдайские записки. 13 марта 2016 г. URL: <http://globalaffairs.ru/valday/Bezalternativnaya-khrupkost-sudba-gosudarstva-natcii-v- arabskom-mire-18043>.

19 Деидеологизация была наиболее выраженной в Египте, Тунисе, Марокко, Иордании. В Сирии (до 2011 г.) ее ограничивало специфическое международное положение страны, сохранение в ней жесткого авторитаризма. Наиболее устойчивым элементом алжирского идеологического дискурса осталась меморизация национально-освободительной борьбы и гражданской войны 1990-х гг. Память о первой легитимизировала элиту, а о второй – служила предостережением против радикальных перемен.

20 Из интервью автора (июнь 2015 г., Бен Гардан), на условиях анонимности.

Фото: AP

Западные правозащитники против Пентагона

О последствиях ошибочной бомбардировки мечети в Алеппо американскими ВВС

О последствиях ошибочной бомбардировки мечети в Алеппо американскими ВВС

Слухи, фейковые сообщения и умышленные вбросы – неотъемлемая часть любой войны, тем более - современной войны. Но в военном конфликте на Ближнем Востоке они принимают совершенно гипертрофированные формы, а все потому, что здесь о будущих наступлениях нередко узнают даже не из донесений местной агентуры, а из разговоров на базаре, в том числе женских. И, конечно, неудивительно, что в российском обществе относятся с большим скепсисом к различным западным правозащитным организациям, которые публикуют те или иные доклады по Сирии: россияне не на пустом месте подозревают их в ангажированности и явном антироссийском крене.

Однако справедливости ради стоит отметить, что международные гуманитарные организации не ограничиваются критикой российских действий в Сирии. Столь нелюбимые Syrian Observatory for Human Rights, Human Rights Watch (HRW) и даже экспертно-журналистская группа Bellingcat периодически представляют доклады, критикующие действия западной коалиции. И эти доклады, к слову, российские СМИ могут использовать и используют при умелой подаче в свою «сторону». Так, недавно большой критике подвергались действия Турции при проведении операции «Щит Евфрата» на севере провинции Алеппо и продолжающиеся по сей день артобстрелы приграничных курдских территорий, например, в районе Африна. А еще – действия Соединенных Штатов: как на востоке страны, где американские штурмовики и бомбардировщики наносят удары по «Исламскому государству», так и на западе, где те же бомбардировщики и ударные беспилотники бьют по филиалу «Аль-Каиды» (проще говоря - по командному составу мимикрирующей под сирийское революционное движение «Нусры», в составе которой, к сожалению, более 60% - это сирийцы).

Как подтверждение вышесказанному - 18 апреля правозащитные организации Human Rights Watch, Forensic Architecture, Airwars, а также группа Bellingcat опубликовали доклады, в которых их эксперты пришли к следующему выводу: «американские военные не приняли необходимые меры, чтобы избежать жертв среди мирного населения в Сирии» при нанесении авиаударов 16 марта в провинции Алеппо». Напомним, что тогда погибло по меньшей мере 38 человек и десятки были ранены. В Пентагоне же заявили, что объект бомбардировки находился рядом с мечетью и служил местом сходки членов «Аль-Каиды».

«Трамп убивает мусульман»

Детально проанализировав фотографии из соцсетей и с пристрастием опросив очевидцев, западные правозащитники пришли к выводу, что удары (в бомбардировке участвовало два беспилотника) были нанесены по зданию мечети в момент религиозной лекции перед началом вечерней молитвы. При этом экспертам организаций не удалось найти доказательств присутствия в здании членов «Аль-Каиды» или каких-либо других связанных с ней радикальных группировок.

Эпизод с бомбардировкой здания мечети в деревне Аль-Джина показателен с той точки зрения, что правозащитники усомнились в версии Пентагона и, изучив инцидент, представили неудобные для американского «министерства войны» доклады.

Но также тут обращает на себя внимание, во-первых, еще и реакция на это мусульманского мира. Да, действительно активисты «Белых касок» сначала заподозрили ВВС Сирии в бомбардировке мечети. А затем, когда были обнаружены осколки от американских ракет Hellfire и их фотографии разлетелись по Твиттеру, «обвинения» были сняты. И реакция как сирийцев, так и российских мусульман с Северного Кавказа была одинаковой и сводилась, по сути, к одному тезису: «Массовое убийство мирных мусульман, собравшихся послушать даават местных проповедников – это самая настоящая демонстративная акция нового президента США Дональда Трампа, который начал свое президентство с того, что под предлогом атаки лидеров «Аль-Каиды» провел спецоперацию против жителей одного из йеменских племен» (заметим в скобках, что это почти дословные цитаты с заблокированных в России форумов).

Во-вторых, понятно, что любое военное ведомство факт провала своей операции будет отрицать до самого конца, чтобы уменьшить те же имиджевые потери. Но все-таки причина ошибки Пентагона, к сожалению, может оказаться нетривиальной. Кстати, отдельные вопросы вызывает и реальная цель бомбардировки.

Американская борьба с «Аль-Каидой»

Обычно американцы наносят точечные удары по лидерам сирийской «Аль-Каиды» с беспилотников - как по стационарным целям, так и движущимся автомобилям, ориентируясь на радиомаяки, которые подбрасывает их агентура. За последнее время американцы уничтожили ряд одиозных командиров из радикальной исламистской коалиции «Хайат Тахрир аш-Шам», среди которых Абу Хаяр аль-Масри, Абу Джабир аль-Хамви, «Раба Тахир», «Мустафа Салех», Абу Мосаб аль-Джазрави и др.

Подобная тактика борьбы с «Аль-Каидой» вполне оправдана, и здесь у США и России есть точки соприкосновения. Дело в том, что процесс переговоров в Астане и предложенный Россией сценарий Сирийской Конституции с «мягкой децентрализацией» и ставкой на гражданское самоуправление в районах, контролируемых оппозицией, как раз и предполагал наиболее оптимальный вариант борьбы с «Нусрой». Суть его в том, что внешние игроки наносят удары с воздуха по позициям исламистских формирований на западе страны, тем самым подстегивая процесс размежевания группировок и помогая умеренной части оппозиции самостоятельно бороться с радикальной. Любое более-менее устойчивое перемирие сразу же запускает процесс размежевания оппозиции, поскольку сирийская оппозиция и местные жители стараются дистанцироваться от «Нусры», в которой объективно пропадает необходимость и с которой просто опасно находиться рядом в виду возможных авианалетов… Именно поэтому радикальные формирования стараются любыми способами саботировать и сорвать режим прекращения огня, поскольку от этого напрямую зависит их выживание.

Нередко с этим связаны информационные вбросы в Твиттере, которые пытаются убедить общественность, что те или иные авиаудары ВКС РФ или ВВС США нанесли не по «Нусре», а по мирным жителям. Однако в случае с деревней в Аль-Джина американцы действительно либо ошиблись при планировании, либо их подвела агентура.

Сложность идентификации

По данным источников автора, которые подтверждают и источники Bellingcat, среди мирных жителей в провинции Идлиб, удары ВВС США пришлись по последователям движения «Таблиги джамаат», которое запрещено в России и не запрещено в США. В экспертной среде до сих пор нет единого мнения о том, представляет или нет эта международная организация, появившаяся в 1926 году в Индии и насчитывающая на сегодняшний день десятки миллионов последователей, реальную угрозу для нынешнего мирового сообщества. Скажем, известный востоковед, академик ИВ РАН Виталий Наумкин в своем комментарии как-то заметил, что «существует мнение, что эта организация проповедует ислам радикального толка. С другой стороны, она всегда занималась исключительно пропагандой и никогда не была замечена в каких-то террористических, экстремистских действиях». Такого же мнения придерживается и исламовед Алексей Малашенко. В 2009 году Верховный суд Российской Федерации признал экстремистской и запретил деятельность организации на территории РФ. Как уточнили автору в правоохранительных органах, основной мотив включения «Таблиги джамаат» в экстремистский список заключается в следующем: проповедники международного движения активно заполняли вакуум среди мусульман, с которым должным образом государство не вело просветительскую работу. Грубо говоря, последователи движения выводили местных мусульман из-под контроля муфтиятов, что естественно воспринималась как угроза.

Однако, повторюсь, в США и во многих других странах мира это движение не запрещено, хотя периодически на Западе исследователи выражают опасения, что оно используется для прикрытия подготовки террористических акций. В общем, на сегодняшний день можно предположить, что у американцев вряд ли был резон наносить целевые удары именно по членам «Таблиги джамаат». Скорее всего, здесь имеет место «ошибка резидента», поскольку отряды радикалов Хайат Тахрир аш-Шам есть как в деревне Аль-Джина, так и в окрестностях города Эль-Атариб. И все же в Сирии радикальные проповедники пытаются раскручивать тезис о намеренном ударе Трампа, «ненавидящем мусульман», и в первую очередь они делают это среди обычных сирийцев, призывая их к «джихаду против крестоносцев». И это – проблема.

Подобная ситуация еще раз подтверждает мысль о том, что борьба с терроризмом сродни хирургической операции и не прощает ошибок, поскольку каждый неточный удар здесь провоцирует слияние местного населения с радикальными элементами.

Антон Мардасов – эксперт РСМД, руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов ИИР